Der Roman ist derzeit in Arbeit.

Augustes Welt

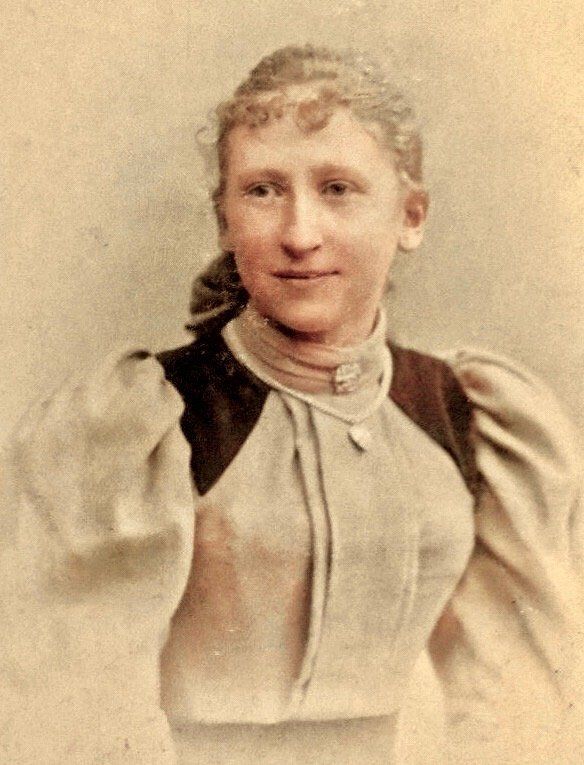

Auguste Emilie Fuchs

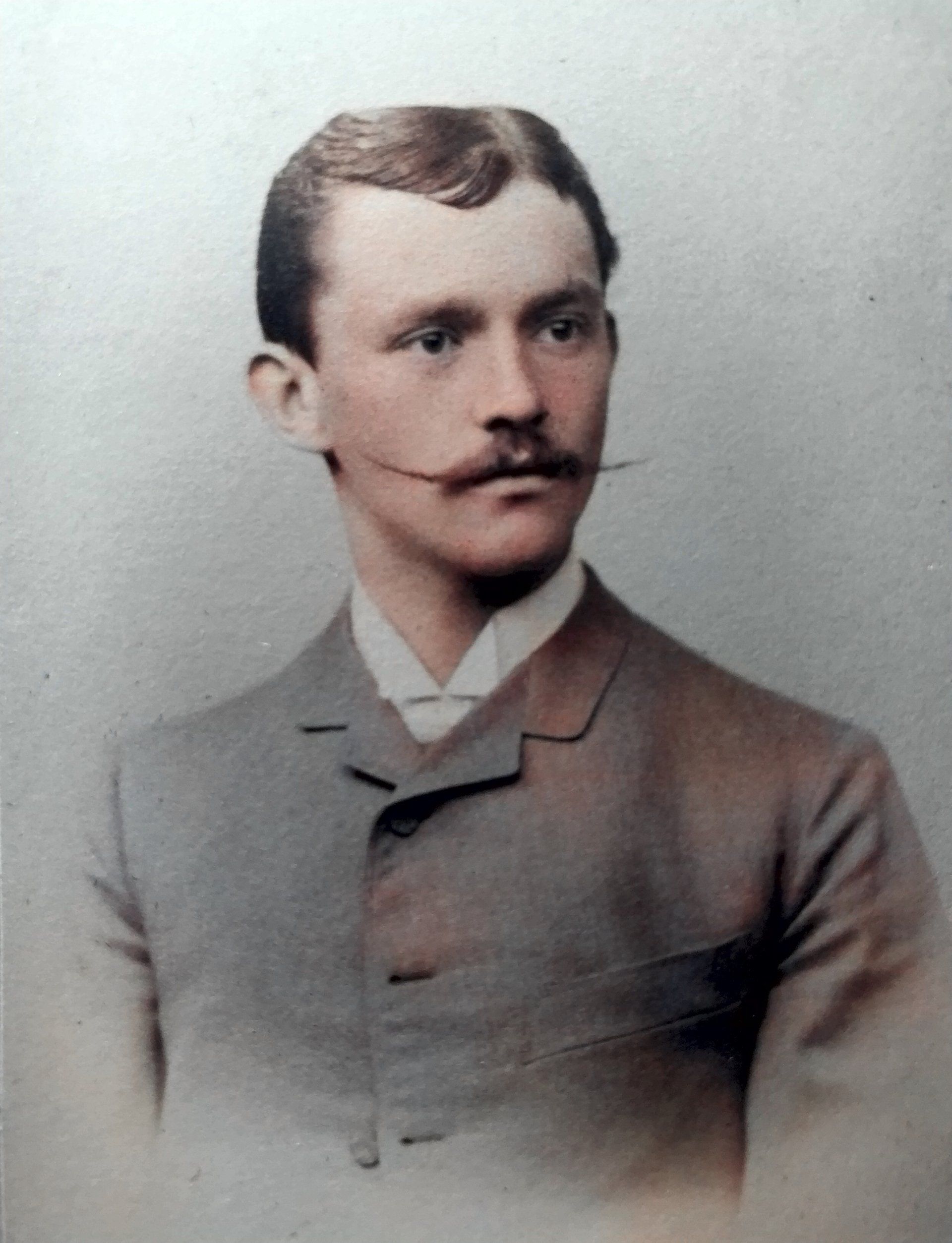

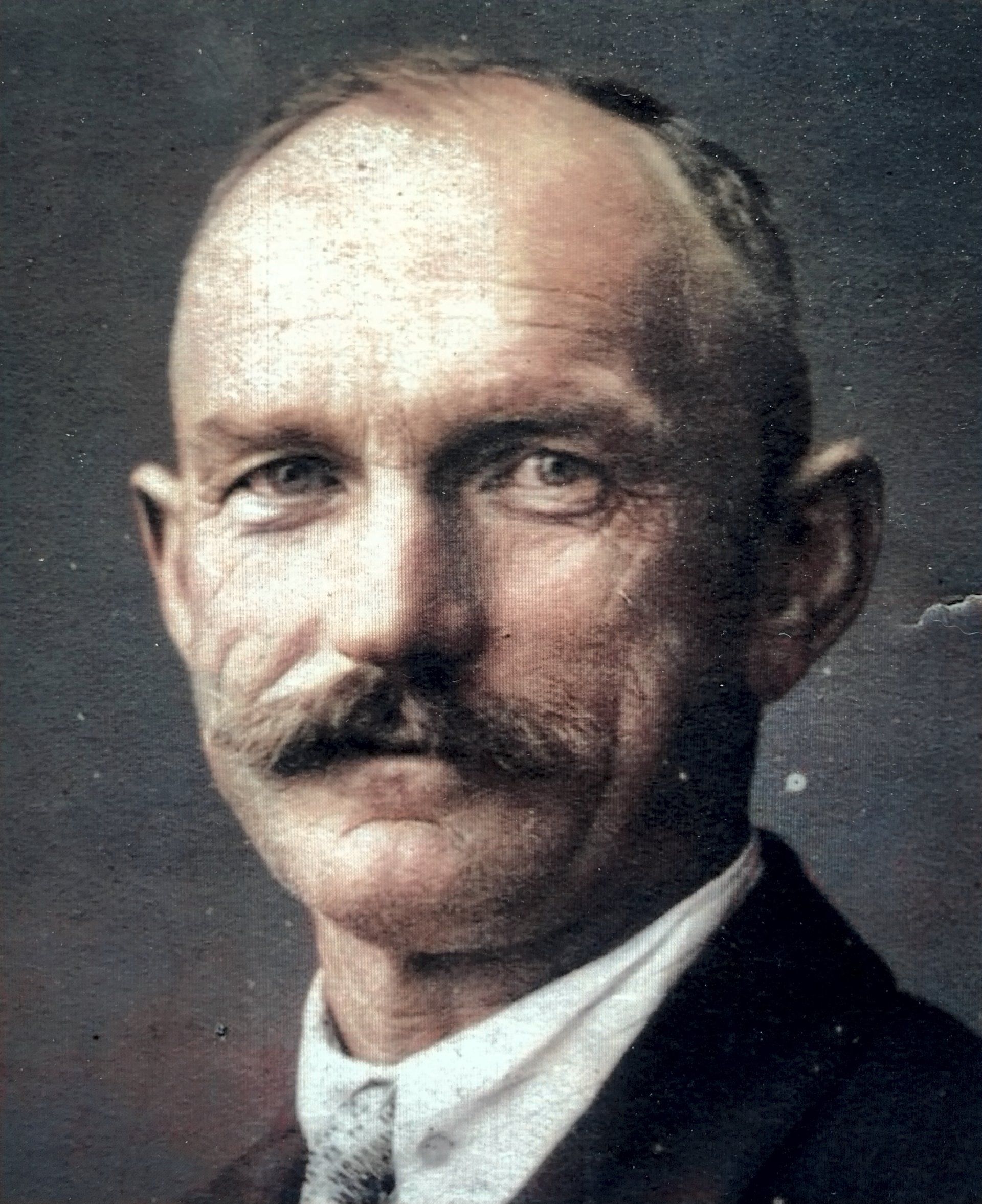

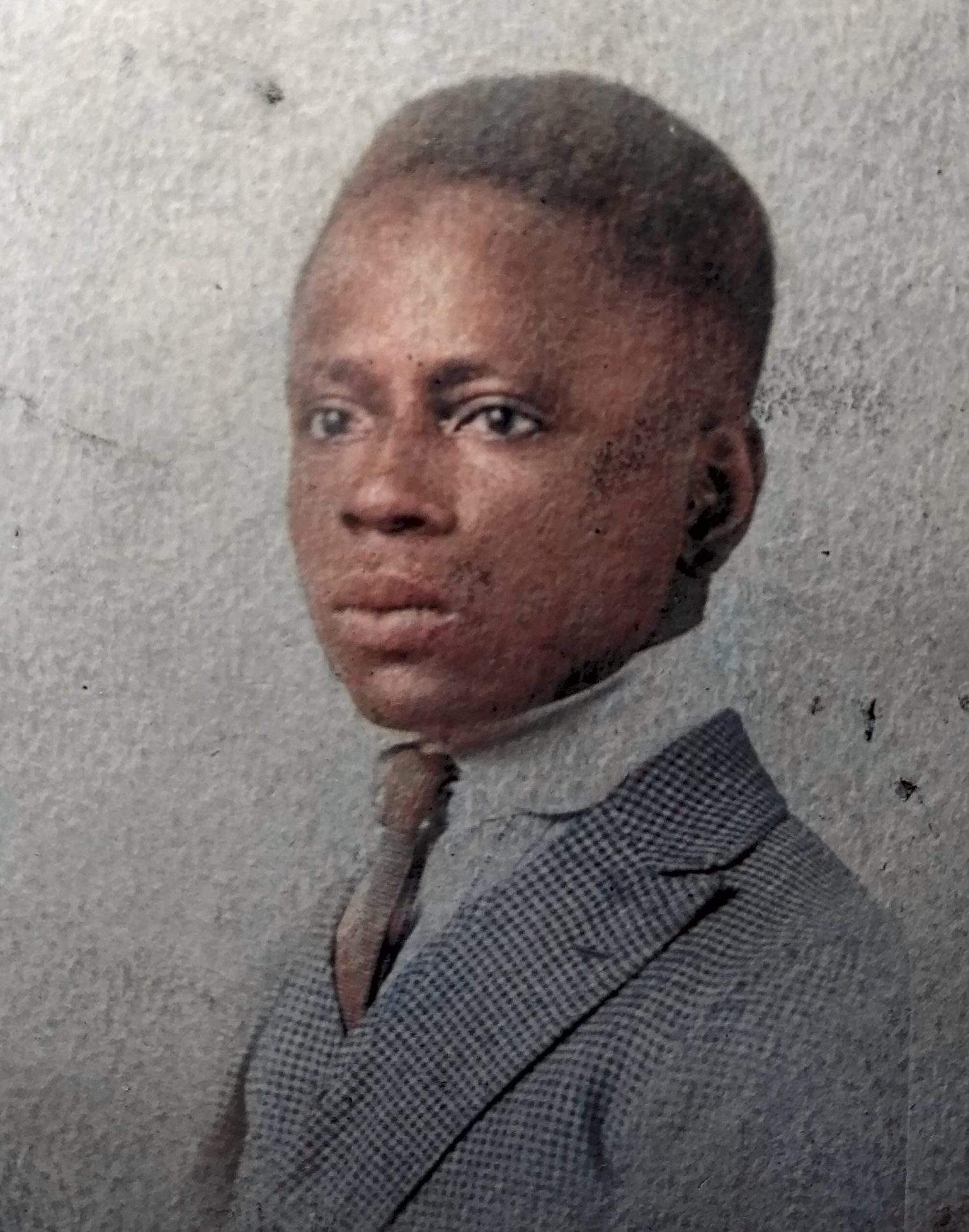

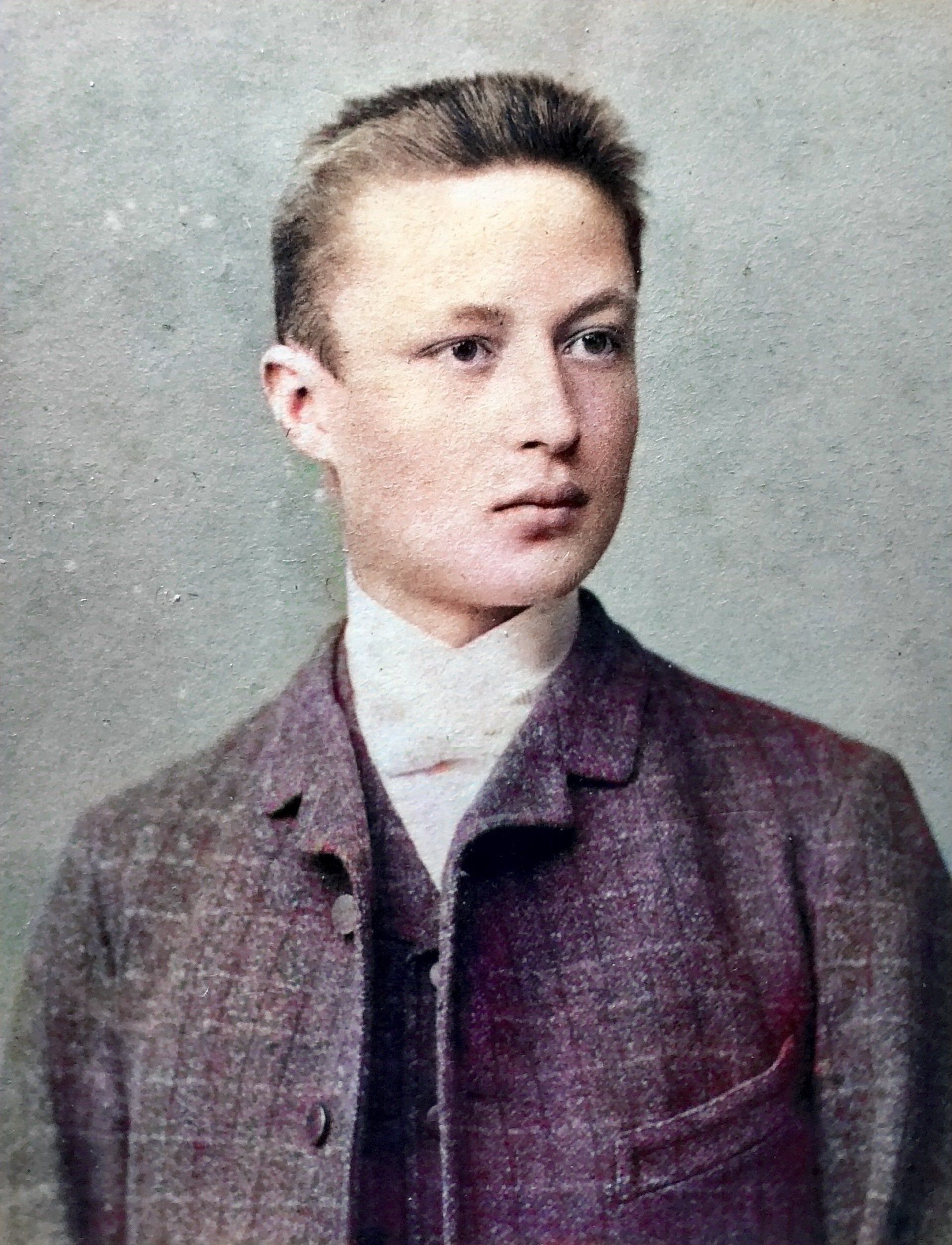

Auguste wird am 25. November 1879 als einziges Kind des Photographen Julius Fuchs und seiner Frau Eugenie Fuchs, geb. von Coesenitz in Berlin geboren. Eugenie ist von zarter Kondition; sie stirbt zwei Tage nach Augustes Geburt.

Die junge Malermeisterswitwe Hulda Preissing wird als Kindermädchen engagiert, und das Atelier wird zu Augustes Kinderstube: Hier macht sie ihre ersten Schritte, hier lernt sie schon früh Lesen, Schreiben, Zeichnen und ein wenig Englisch.

Und Julius Fuchs hat natürlich nichts dagegen, dass ihm seine Tochter von klein auf bei der Arbeit in Atelier und Labor über die Schulter schaut.

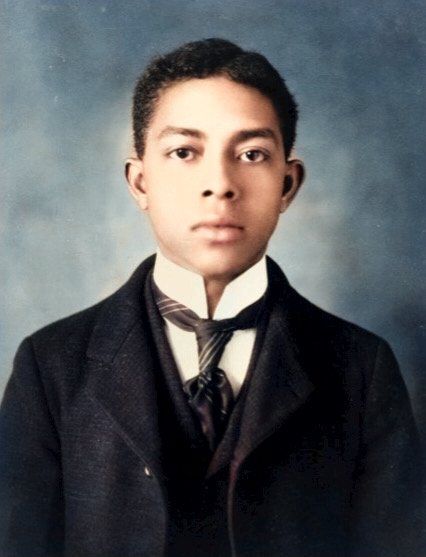

Nach der Volksschule besucht Auguste die höheren Mädchenschule in der Ziegelstraße. Dort setzt man sich u.a. engagiert für ein tolerantes Miteinander von Vertreter_innen des christlichen und jüdischen Glaubens ein. Die vorurteilsfreie, weltoffene Gesinnung der Lehrerschaft prägt Auguste für ihr ganzes weiteres Leben.

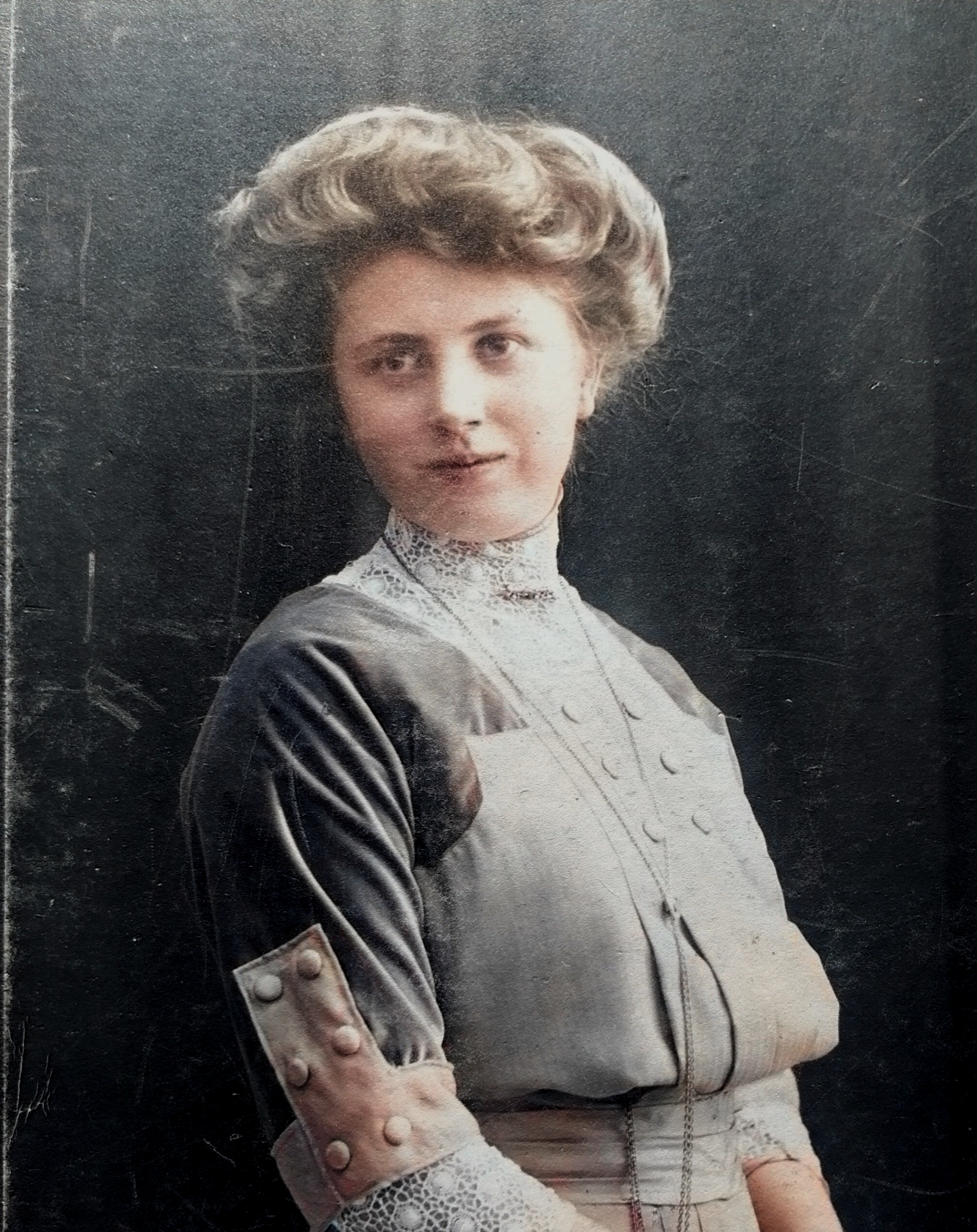

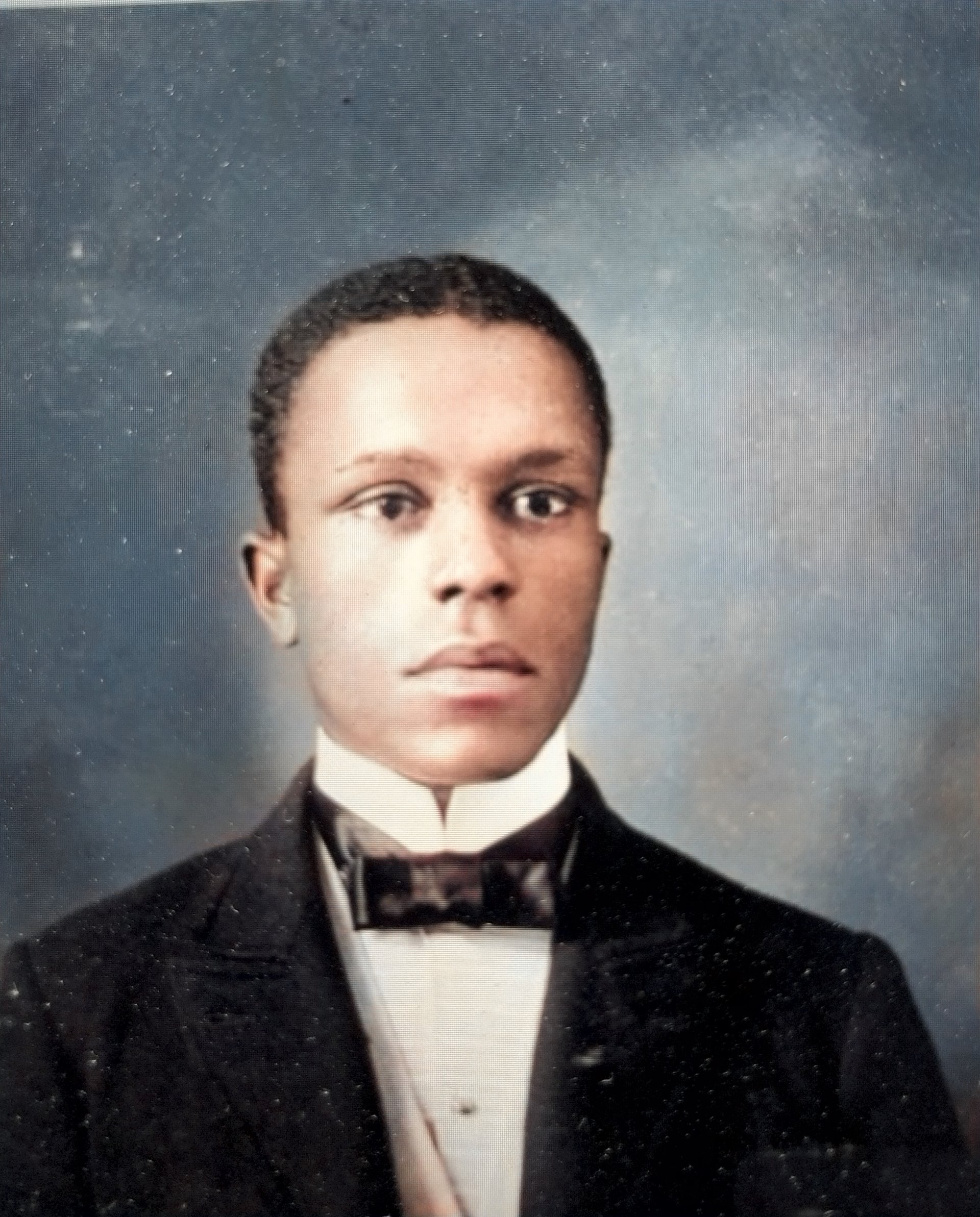

Mit dem Absolvieren der Schule ist der Wissensdurst des intelligenten, lebhaften jungen Mädchens allerdings noch lange nicht gestillt: Um ihre Sprachkenntnisse zu erweitern, verbringt sie in den kommenden Jahren jeweils sechs Monate in Berlin und sechs Monate in England bei ihrer Tante Hattie (Lady Henrietta Euphemia Droydon-Jones), der früh verwitweten, kinderlosen Schwester ihrer Mutter.

1895 erhält Auguste bei ihrem Englandaufenthalt die Höheren Weihen der "Belgravia Bloomers", einem Londoner Radfahrerinnenverein. Als Tante Hattie ihr ein Jahr später ein eigenes Rad schenkt, ist Auguste hingerissen von den neuen Möglichkeiten, die sich ihr auf diese Weise bieten.

Das Atelier in der Friedrichstraße

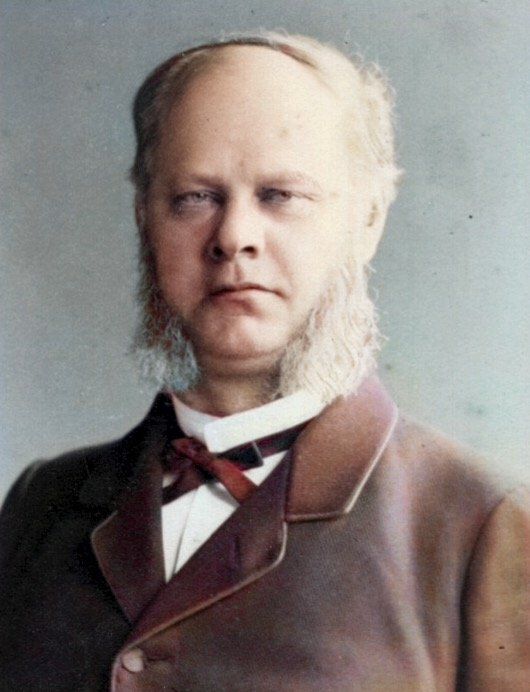

Die Häuser von Kunstmaler_innen und Fotograf_innen erkannte man gegen Ende des 19. Jahrhunderts schon von Weitem an den pultförmigen Glasdächern: Statisch komplizierte Konstruktionen; in der Regel gen Norden ausgerichtet, um direkte Sonneneinstrahlung und sommerliche Hitzestaus zu vermeiden.

Mit Gardinen konnte das Licht nach Bedarf abgeschattet werden, und zur seitlichen Aufhellung dienten weiß gestrichene Reflektionsflächen. Wenn das Wetter es nicht zuließ, griff man zur Blitzpfanne.

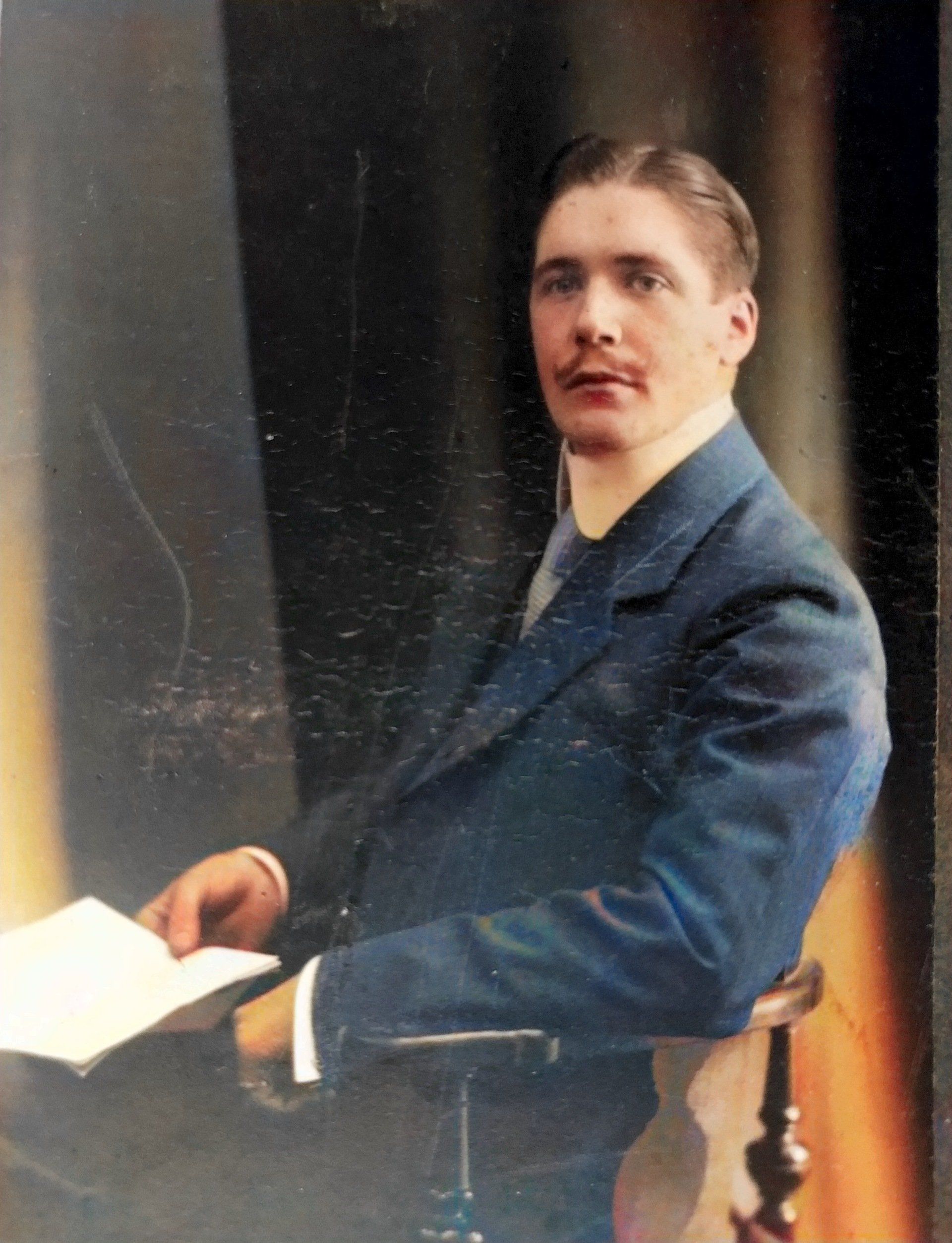

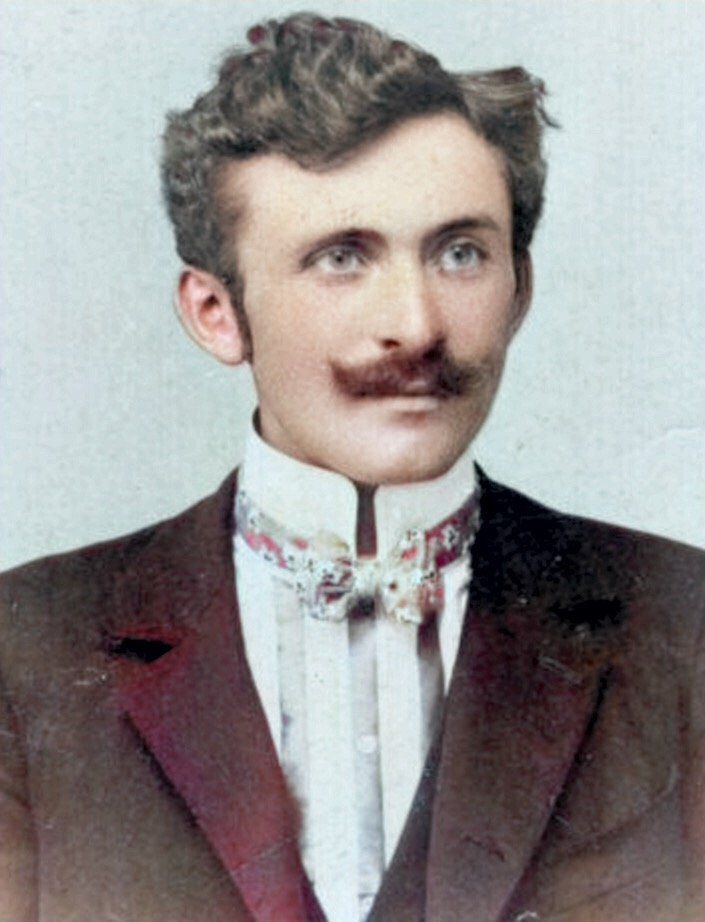

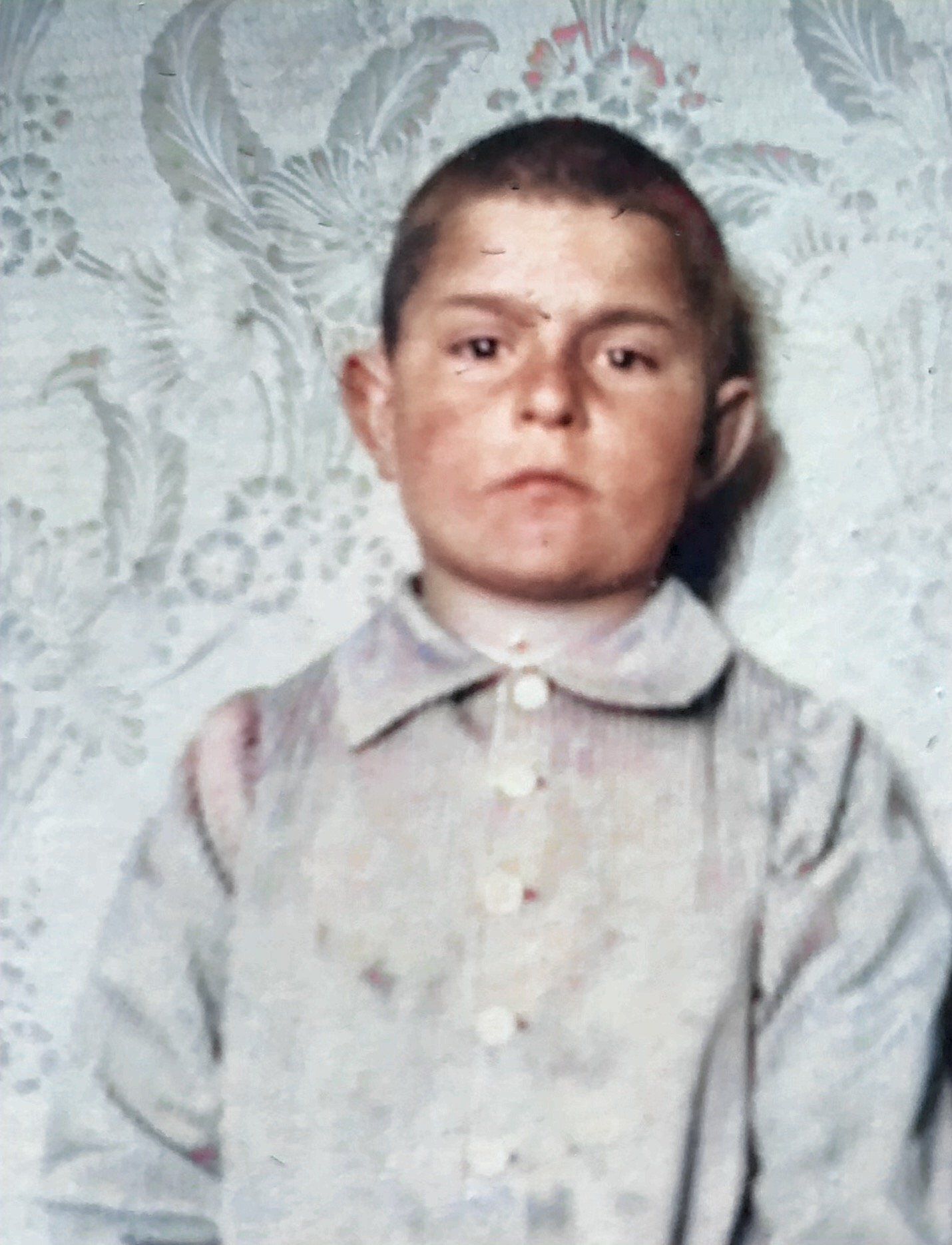

Es gab diverse beinahe raumhohe Hintergrundprospekte ("Wanderweg mit Bach und Birke", "Garten mit Rosenbogen" u.s.w.). Dazu kamen imitierte Marmorsäulen und Balustraden, die - zusammen mit dem entsprechenden Hintergrund - eine Szene unter freiem Himmel vortäuschen sollten. Beliebt für "Innenaufnahmen" waren Fächerpalmen und elegante Fauteuils, mit denen ein im wahren Leben häufig nicht vorhandener Wohlstand vorgetäuscht wurde, und schließlich wies ein aufgeschlagenes Buch in der Hand die abgelichtete Person eindeutig als gebildet aus.